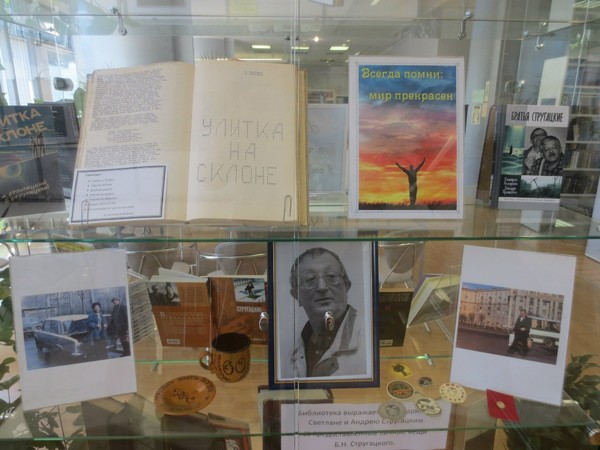

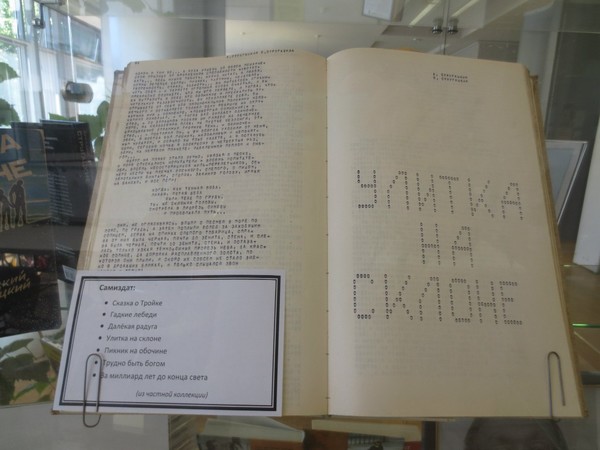

Какое-то время назад мы говорили о планируемом одной петербургской библиотекой мероприятии, посвященном творчеству Стругацких. И вот оно состоялось.

Несколько фотографий из группы ВКонтакте.

читать дальше

Иногда находишь там, где не ожидаешь… Сравнения «мира Стругацких» с «миром Ивана Ефремова» давно уже навязли в зубах, причем, еще с тех времен, когда авторы этих «миров» были живы и здоровы, Сами братья никогда не скрывали, что создавали свой «мир Полдня» в качестве полемики с ефремовской «Туманностью Андромеды». Как сказал об этом сам Борис Стругацкий:

Иногда находишь там, где не ожидаешь… Сравнения «мира Стругацких» с «миром Ивана Ефремова» давно уже навязли в зубах, причем, еще с тех времен, когда авторы этих «миров» были живы и здоровы, Сами братья никогда не скрывали, что создавали свой «мир Полдня» в качестве полемики с ефремовской «Туманностью Андромеды». Как сказал об этом сам Борис Стругацкий:

polakow'у.

polakow'у. -

-

polakow.

polakow.