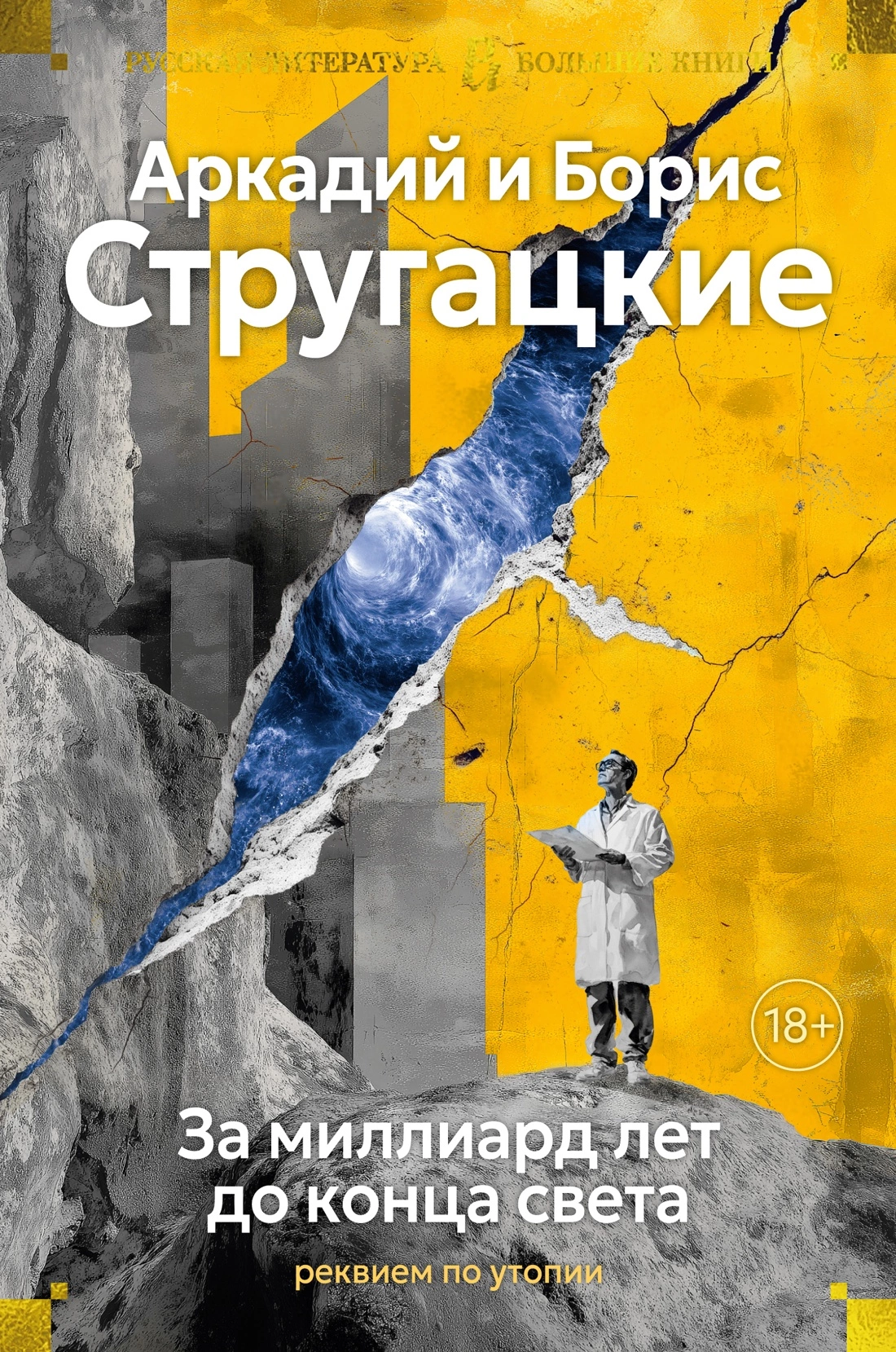

А тем временем в той же серии готовится еще один том - "За миллиард лет до конца света. Реквием по утопии".

Содержание:

Второе нашествие марсиан

За миллиард лет до конца света

Град обреченный

Хромая судьба

Отягощенные злом, или Сорок лет спустя.

Странны и подборка, и название. А уж в сочетании...

И метка "18+"...