В списках блокадников здесь - visz.nlr.ru/blockade/book - значится:

Стругацкий Борис Натанович, род. 15.04.1933. Место проживания в Блокаду: пр. Карла Маркса, д. 4, кв. 16. Эвакуирован в августе 1942. Место проживания в последние годы: г. Санкт-Петербург, Московский р-н. Ум. 19.11.2012. (Они пережили Блокаду, т. 12)

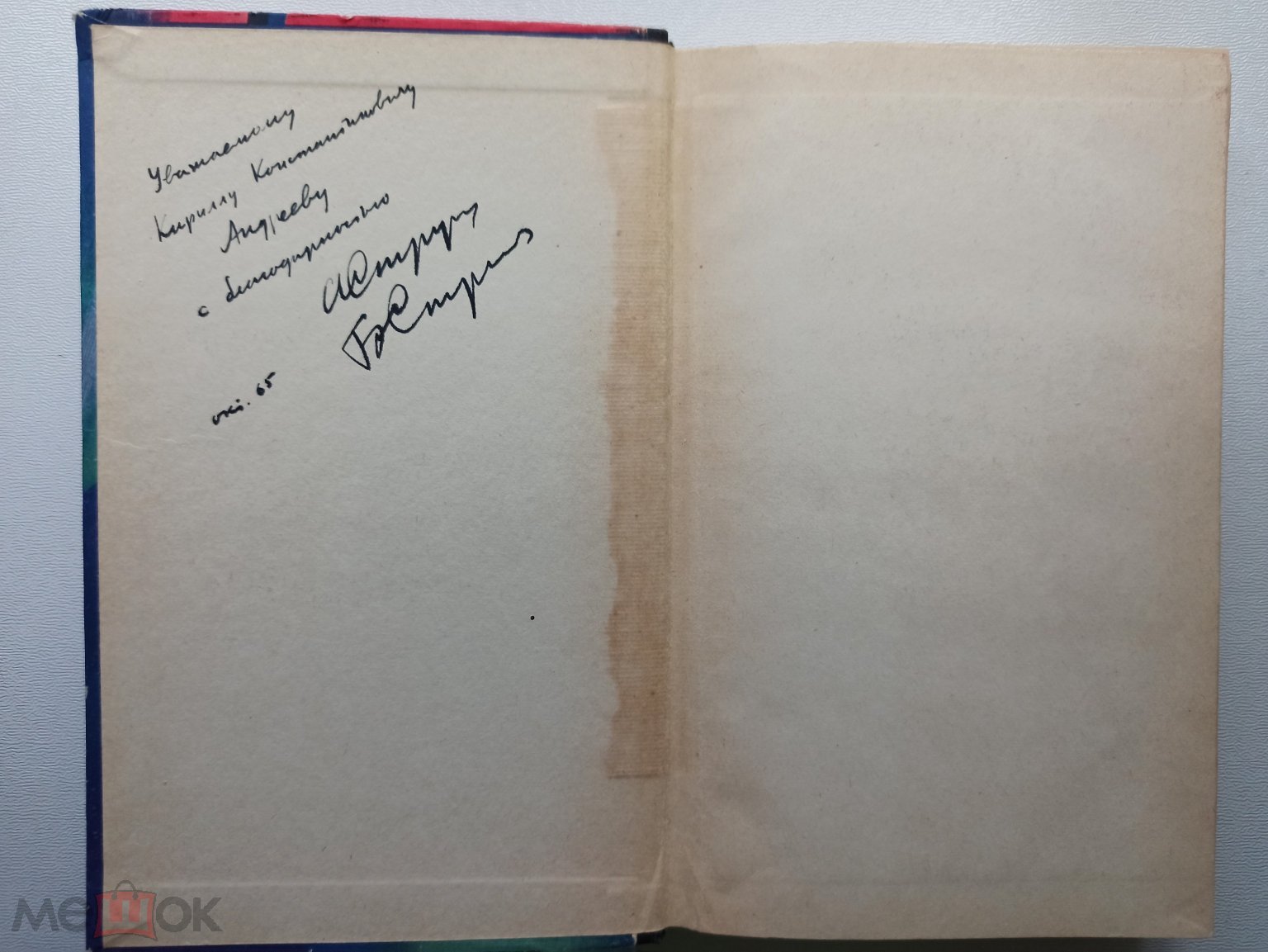

(Еще есть Евгения Ароновна и Натан Залманович, но они блокаду не пережили. А вот Александры Ивановны и Аркадия Натановича в списках нет почему-то).