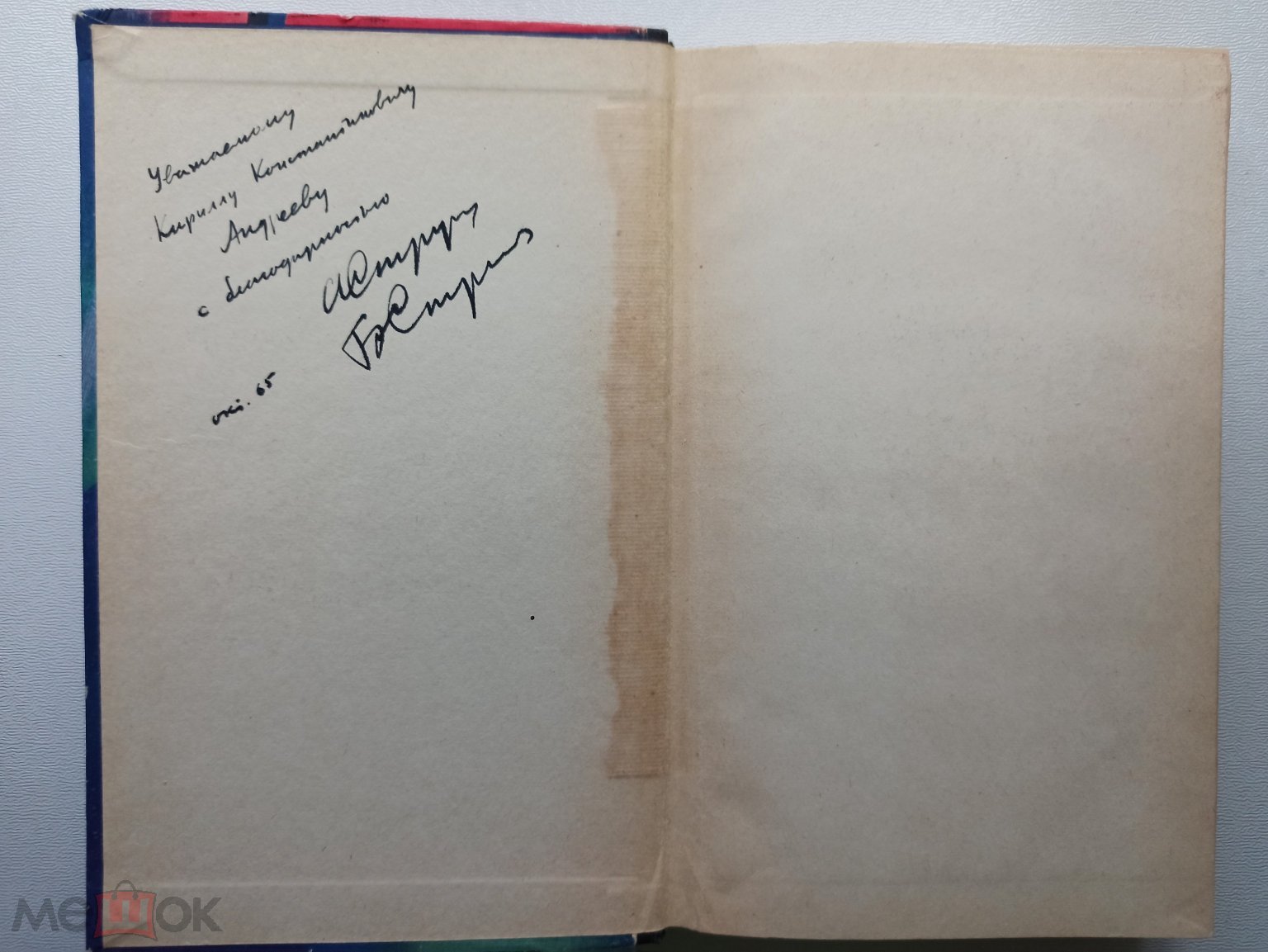

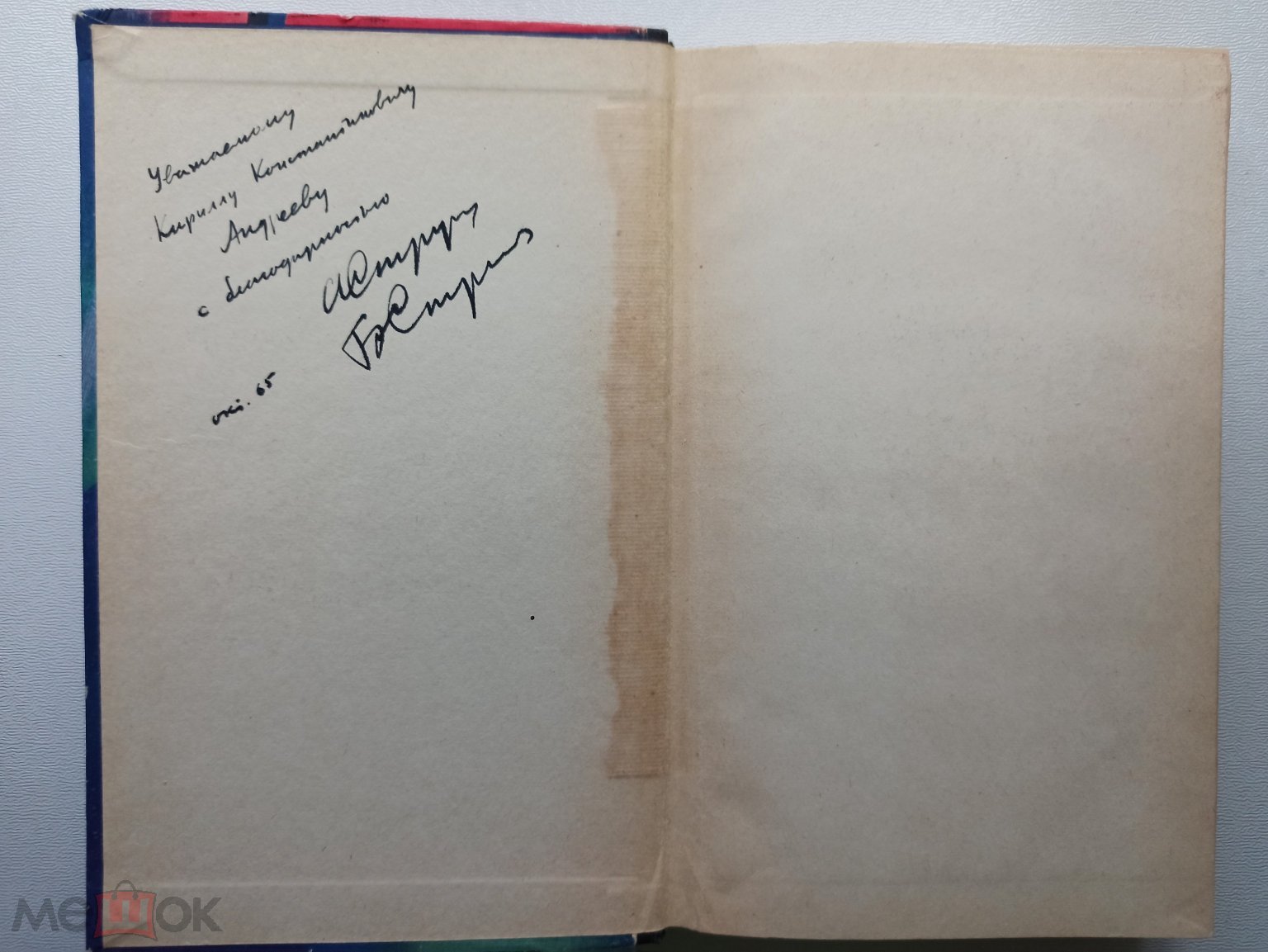

Интересно, это настоящие автографы _обоих_ Стругацких? Или кто-то один из них расписался за обоих?

|

В канун дня рождения Бориса Стругацкого его ученик писатель Михаил Веллер — о том, кем были простые и знаменитые братья для огромной страны |

Ох и здоровые же они были ребята! Сто девяносто два росточку и плечи под шестидесятый размер. Молва утверждала, что норма Аркадия была полтора литра коньяку. После этого он мог изящно и здраво рассуждать о литературе.

На одном из литературных совещаний в доме творчества «Комарово», когда речь держал Аркадий Стругацкий, в кучке куривших за открытыми дверьми вдруг пробормотали:

— Давайте-ка потише, ребята. Пока Аркадий в рыло не въехал. Он это может.

.. Аркадий Натанович Стругацкий родился в Ленинграде в 1925 году. Борис — в 1933-м. Восемь лет разницы — естественная причина, чтобы младший брат, опекаемый в мальчишеской жизни старшим, сформировался под его влиянием. А позднее, когда с возрастом положение уравнивается, образ мыслей и все мировоззрение оказывается общим.

При этом Аркадий был филологом-японистом, референтом-переводчиком и послужил в погонах не один год — на самых восточных рубежах. (Заметим, что элементы японского колорита, детали и термины, обряды и оружие вошли в русскую литературу последних десятилетий именно с его легкой — тяжелой? — руки.) Борис же по специальности, напротив, звездный астроном и большую часть жизни проработал в Пулковской обсерватории. Аркадий был чубат, усат, сиповат и крут. Что оттеняла лукаво-мудрая улыбка, дружелюбные манеры, негустые волосы и лопоухие уши Бориса.

Одевались они как заштатные советские инженеры. Эти фланелевые рубашки, эти нейлоновые куртки, эти кроличьи ушанки и поношенные штаны... Ничего от небожителей, от блеска звезд. И квартирки по хрущевским малогабаритным стандартам в спальных районах. Автомобиль «запорожец» достойно завершит портрет гения в интерьере.

Высокий стиль. Быть, а не казаться. Гений не нуждается в атрибутике и аффектации. И не определяется оценкой официальных инстанций либо их зеркального отражения — профессиональной тусовки.

В таком уже далеком 1966 году молодежь, которую сейчас назвали бы «продвинутой», читала трех авторов и тем гордилась: Брэдбери, Лем, Стругацкие. «Трудно быть богом», непревзойденная по чистоте и изяществу иронично-романтического стиля книга, сделала их знаменитыми. «Понедельник начинается в субботу» превратил Стругацких в кумиров бесчисленных НИИ и КБ, студентов и лаборантов. «Улитка на склоне» привлекла эстетствующих снобов и утонченных интеллектуалов.

«Разночинная интеллигенция» — вот как на сто лет раньше был бы определен главный читатель Стругацких. Сливки среднего класса, мозги и совесть страны. Те, кто в оппозиции власти, при этом веря в добро и в свои силы.

Что поразительно: поколения меняются, время течет, а Стругацкие находят читателей в каждой взрослеющей генерации, и остаются с ней, и не исчезают с прилавков.

А сильна художественная составляющая. Поэтическое начало. Стальной стержень сюжета, о котором они столько повторяли своим ученикам. Прозрачный язык, как чистой воды кристалл. Живые характеры, смачные фразы — и спокойная мудрость без зауми.

«Ну а потом? Когда вы победите своих врагов? И установите справедливый режим? Что вы тогда будете делать? Сладко жрать? — Да! Тогда мы будем сладко жрать, и пить, и веселиться, и свободно наслаждаться жизнью! Мы это заслужили, черт возьми! — Вот именно. А дальше-то что? — Простите? Я вас не понимаю, сеньор. А чего же еще?» Этот диалог был обращен к нам — сорок лет спустя впилившимся в этот политкорректный и цивилизованный мир — вымирающий без цели и идеи. И не говорите, что вас не предупреждали!

Как они работают вдвоем? Утверждалось единичными посвященными: один сидит за машинкой и стучит по клавишам, иногда сопровождая появление текста чтением вслух. Второй лежит на диване, или пьет кофе в кресле, или расхаживает с сигаретой. Иногда вставляет свою фразу или абзац, продолжая мысль и сцену соавтора. Через несколько страниц или через час-полтора они меняются местами. Стиль, интонация, ход действия — един для обоих. От прямых ответов о технологии соавторства Стругацкие всегда уклонялись. Говорили лишь, что предварительно долго обсуждают и согласовывают все по телефону: Аркадий жил в Москве, Борис — в родном Ленинграде.

Еще при советской власти в разных городах возникали их клубы фэнов и играли в их книги. Больше никто из советских писателей этим похвастаться не мог.