Спокойно, Маша, я Дубровский!

Рада, что вы смотрите. В описании список упомянутых книг.

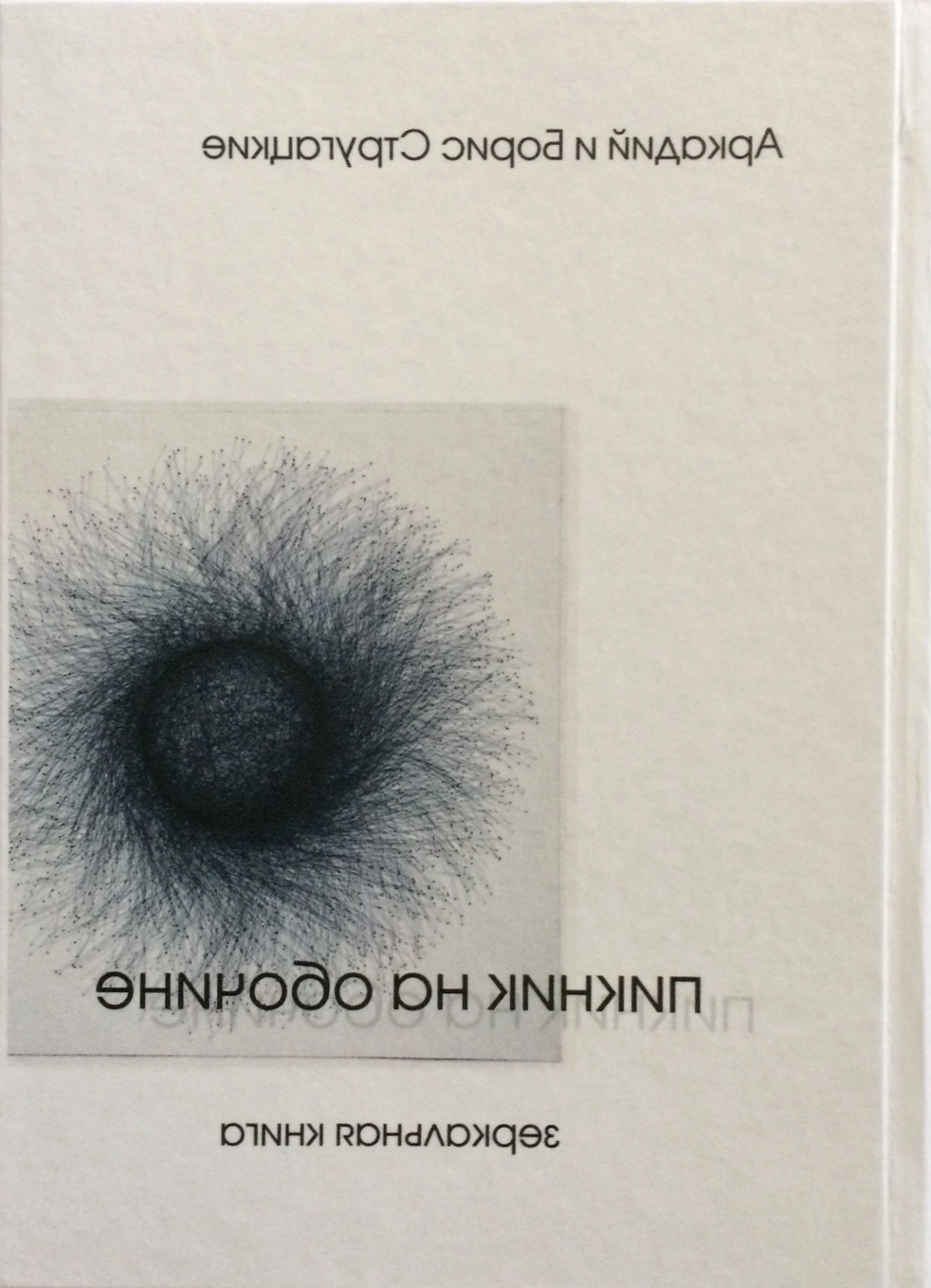

Перед вами гид по творчеству братьев Аркадия и Бориса Стругастких.

Список книг:

Предполуденный цикл.

1. Страна багровых туч

2. Путь на Амальтею

3. Стажёры

Полуденный цикл:

Рассказы и повести:

1. Далёкая Радуга

2. За миллиард лет до конца света

3. Попытка к бегству

Трилогия о Максиме Каммерере:

1. Обитаемый остров

2. Жук в муравейнике

3. Волны гасят ветер

Вне циклов:

1. Пикник на обочине

2. Отель "У погибшего альпиниста"

3. Жиды города Питера

4. Пять ложек эликсира

О НИИЧАВО:

1. Понедельник начинается в субботу

2. Сказка о Тройке

Отсюда: youtu.be/LYzLVbgdHJI?si=KYiCuGhKZhBlz2Mc