Это вот обложка.

читать дальше

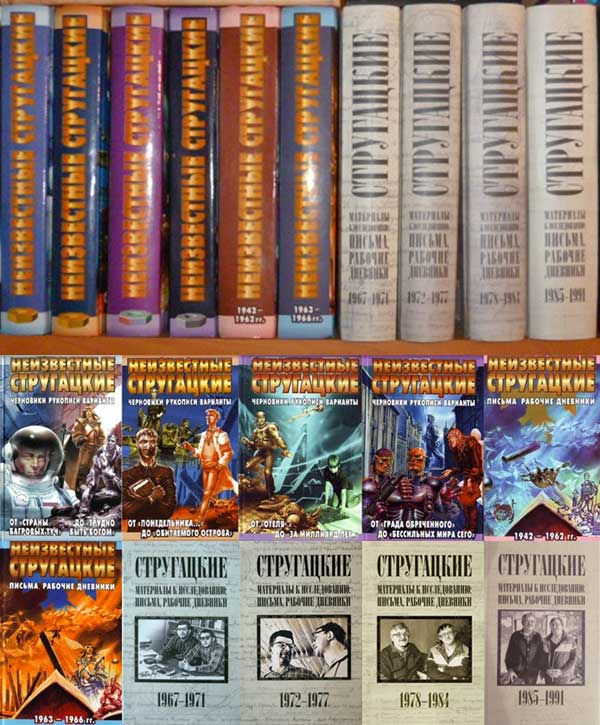

Итак, с нами вот это издание:

Sztrugackij A. Ujonc a vilagurben / Sztrugackij A., Sztrugackij B.; Ford. G.Fuzesi. - Budapest: Europa Konyvkiado, 1965. - 288 s. - Венг. яз. - Загл.ориг.: Стажеры.

, ни прямой связи с командой поддержки (а вот в первом фильме - была), ни даже аналогов "виагры" (ну и что, что она пахнет выгребной ямой - ты ведь на работе

, ни прямой связи с командой поддержки (а вот в первом фильме - была), ни даже аналогов "виагры" (ну и что, что она пахнет выгребной ямой - ты ведь на работе  ). Резидента Земли обводит вокруг пальца вшивый интриган.

). Резидента Земли обводит вокруг пальца вшивый интриган.